Météorites, des « prodiges » extraterrestres ?

Vues comme des « prodiges » en raison du caractère spectaculaire de leur arrivée sur Terre, les météorites ont longtemps été interprétées comme des présages, bons ou mauvais selon les lieux et les époques. C’est en Europe occidentale que leur origine extraterrestre, et par conséquent leur intérêt scientifique, a été reconnue au départ, avec trois étapes marquantes. En 1794, le physicien allemand Ernst Friedrich Chladni (1756 – 1827) publie un ouvrage visionnaire qui pave la voie à l’étude scientifique des météorites sur la base d’une étude détaillée d’une vingtaine de descriptions de bolides atmosphériques survenus entre 1676 et 1783. En complète contradiction avec les idées de son époque (Marvin, 2006), il y déclare que de tels bolides se forment autour de lourdes masses de matière compacte qui pénètrent dans l’atmosphère en provenance de l’espace et tombent sur Terre sous forme de météorites. Il suggère même que ces masses proviennent de petits corps n’étant pas parvenus à s’accumuler pour former une planète, ou bien formés par la fragmentation d’une planète à la suite d’une explosion ou de collisions. En 1802, l’analyse de plusieurs de ces pierres par le chimiste anglais Edward Charles Howard (1774 – 1816), assisté du minéralogiste français Jacques-Louis de Bournon (1751 – 1825), révèle qu’elles ont la propriété commune de contenir du fer et du nickel sous forme métallique, une propriété rarissime dans les roches que l’on trouve à la surface de la Terre, car notre planète est différenciée.

Une théorie confirmée par la « pluie de pierres » de l’Aigle

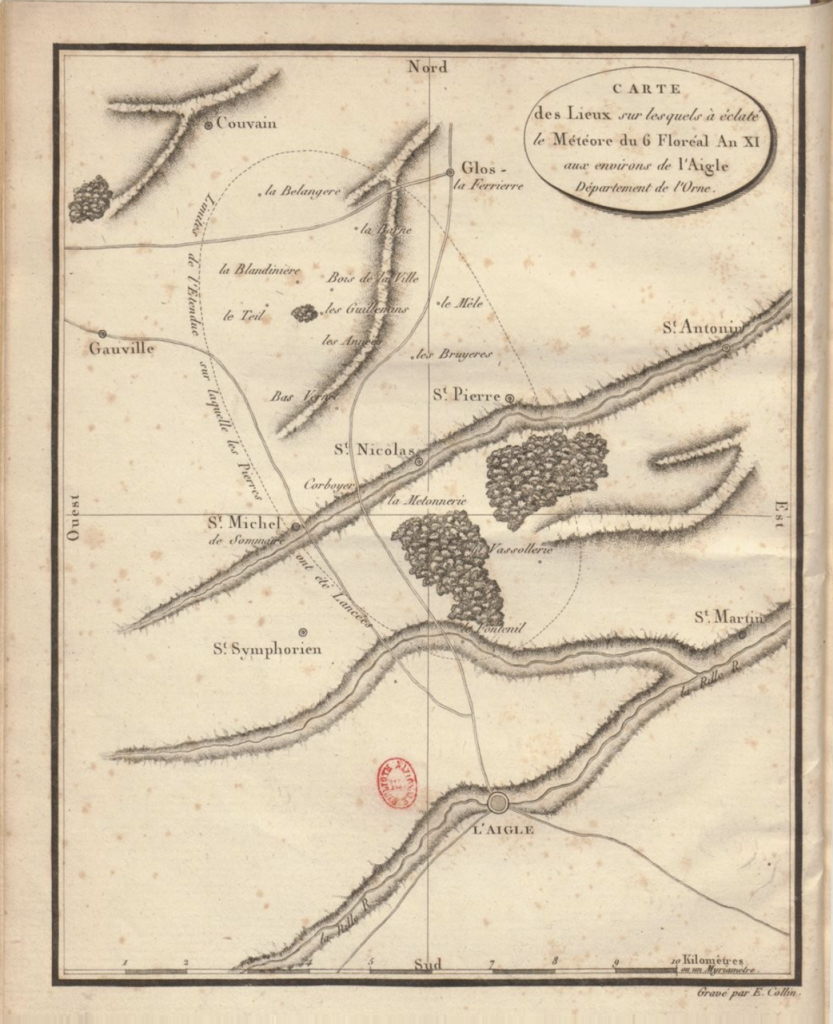

En 1803, la « pluie de pierres » de l’Aigle (Orne) est étudiée de manière minutieuse par le physicien Biot, dépêché sur place par Chaptal, le ministre de l’Intérieur. Sur la base de la concordance des témoignages concernant le météore et la chute de pierres, et aussi de la distribution et de l’aspect caractéristique de ces dernières, son rapport à l’Académie des Sciences démontre l’authenticité du phénomène. Il publie la première carte de distribution des fragments d’une chute, répartis dans une ellipse (Figure 1). Ce rapport marque la fin de la controverse scientifique… en Europe (voir ci-dessous) et le début de la collection systématique des pierres tombées du ciel.

Figure 1- Ellipse de chute de la météorite de l’Aigle établie par Biot (1803) : projection au sol de la trajectoire des pierres après la fragmentation du bolide. Les plus grosses pierres, les moins ralenties par l’atmosphère, se propagent le plus loin. Elles ont été trouvées au sud-est de cette ellipse (une pierre de 8 kg à La Vassolerie). Le bolide se propageait donc du nord-ouest vers le sud-est, contrairement à la conclusion de Biot qui ne connaissait pas encore la physique du phénomène (chap. 5). © Gallica – Creative Commmons

Des trouvailles qui trouvent leur place dans les musées

Les premières collections des grands musées trouvent ainsi leur origine avec les cabinets de curiosité du XVIIIe siècle. Cette volonté de collecte et de conservation a considérablement servi la communauté scientifique des siècles suivants, surtout à partir du XXe siècle, qui connaît un développement exponentiel des moyens analytiques. Le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) conserve ainsi à l’heure actuelle les échantillons de plus de 500 « chutes observées » (dont 70 en France) et également les échantillons de plus d’un millier de « trouvailles ». En effet, on distingue les météorites découvertes très peu de temps après leur chute de celles qui, trouvées ultérieurement, ont été soumises aux effets de l’altération terrestre principalement due aux eaux météoriques : les trouvailles peuvent avoir changé de composition chimique par lessivage et comporter des minéraux néoformés tels que de la rouille et du carbonate de calcium.

Tombe-t-il vraiment des pierres d’origine extraterrestre ?

Portrait présidentiel officiel de Thomas Jefferson (par Rembrandt Peale, 1800).

Dans l’Histoire de l’Académie de 1769 se trouve un bref rapport concernant les premières analyses scientifiques conduites par Fougeroux, Cadet et Lavoisier sur trois pierres réputées tombées du ciel : Lucé (1768), Aire-sur-la-Lys (1769) et Coutances (1750). Ce rapport ne lève pas les doutes sur l’origine de ces pierres dont la nature particulière est assignée aux effets de la foudre : « L’Académie est certainement bien éloignée de conclure, d’après la ressemblance de ces trois pierres, qu’elles aient été apportées par le tonnerre ; cependant, la ressemblance des faits arrivés en trois endroits si éloignés, la parfaite conformité entre ces pierres et les caractères qui les distinguent des autres pierres, lui ont paru des motifs suffisants pour publier cette observation et pour inviter les physiciens à en faire de nouvelles à ce sujet ; peut-être pourraient-elles jeter de nouvelles lumières sur la matière électrique et sur son action dans le tonnerre. » La controverse durera à peine plus d’une trentaine d’années après la publication de ce rapport…

Informé de la publication du rapport de Jean-Baptiste Biot (voir ci-dessus), le président des États-Unis, Thomas Jefferson (1743 – 1826) ne fait pas confiance aux observations des scientifiques français, ainsi qu’en témoigne sa déclaration du 23 décembre 1803 : « Je ne trouve rien de surprenant au fait qu’il pleuve des pierres en France, pas même si c’eut été des meules. Il y a en France plus de vrais philosophes que dans n’importe quelle contrée au monde, mais il y a aussi là-bas une plus grande proportion de faux philosophes. La raison en est que l’imagination exubérante du Français lui donne une plus grande facilité à écrire et que son jugement peut être ainsi emporté, sauf s’il en dispose d’une grande quantité. Cela pourra même pour lui créer des faits qui ne sont en fait jamais arrivés mais qu’il décrira en toute bonne foi. »