La formation des continents terrestres expliquée via une météorite martienne

On considère aujourd’hui que sur l’ensemble des météorites récoltées à la surface de la Terre, plus de 400 kg sont en provenance de la planète Mars. L’une d’elle est célèbre par sa taille et son aspect : Black Beauty (« Beauté noire »), ou NWA 7533, a été découverte en 2012 au Maroc et a rapidement été identifiée comme une brèche martienne, c’est-à-dire une météorite issue d’un ou plusieurs impacts à la surface de la planète rouge ayant projeté des fragments de surface martienne dans l’espace… Âgés d’environ 4,4 milliards d’années, donc très tôt dans l’histoire du Système solaire, les fragments rocheux qu’elle contient continuent de révéler leurs secrets : les résultats de nouvelles analyses pétrologiques de NWA 7533 publiées aujourd’hui mettent en lumière la possible formation de continents martiens au tout début de l’histoire de la planète… nous aidant même à comprendre la formation de nos propres continents terrestres!

La formation des premiers continents planétaires

En astrophysique, les premiers instants sont toujours compliqués à restituer. Tout d’abord parce qu’ils se sont souvent déroulés il y a plusieurs milliards d’années, et qu’il faut trouver un moyen d’accéder à de telles archives naturelles. Ensuite parce que l’Univers est en évolution perpétuelle, effaçant petit à petit ces archives des temps primordiaux… Mais la nature nous offre parfois de jolies surprises ! Et c’est d’autant plus exceptionnel quand cela provient d’une magnifique météorite martienne.

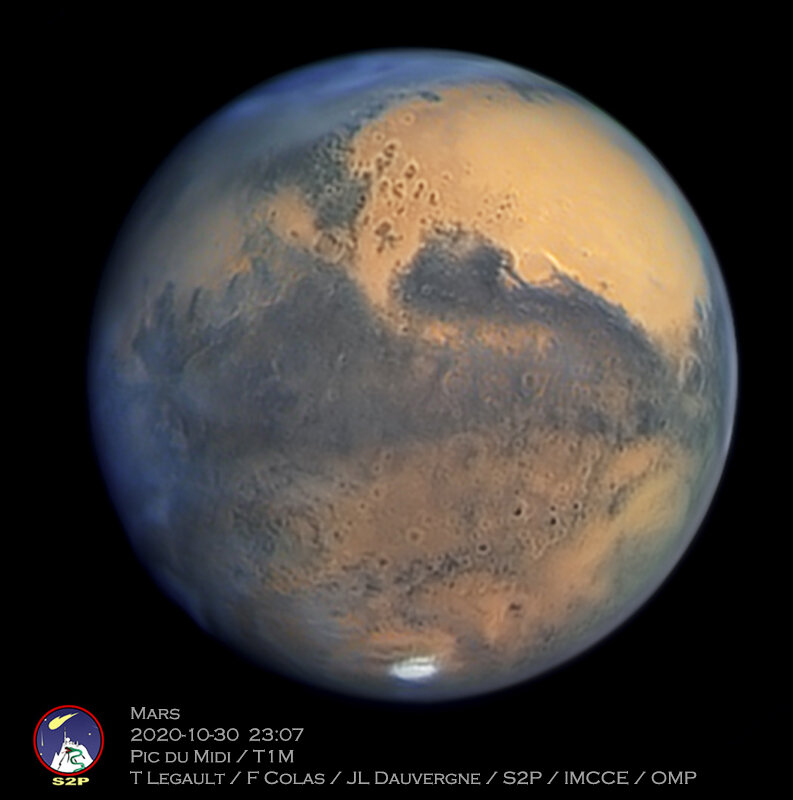

Il est compliqué de remonter aux tout premiers continents terrestres formés. À l’origine, comme pour toutes les planètes du Système solaire, la Terre était une boule de magma : en se refroidissant, ce magma s’est solidifié, donnant des roches basaltiques, du même type que celles que l’on retrouve encore aujourd’hui dans la croûte océanique. L’apparition des premiers continents terrestres, proportionnellement plus riches en silice (SiO2) que les roches basaltiques, est complexe à étudier, car la surface terrestre est en perpétuelle évolution : les roches qui constituaient ce continent primordial ont depuis été remaniées à plusieurs reprises à cause de la tectonique des plaques et de l’érosion, ce qui explique que les plus anciennes jamais retrouvées datent d’environ 4 milliards d’années. Ça n’a par contre pas été le cas sur Mars (Figure 1), où la dynamique crustale s’est figée bien plus tôt dans l’histoire du Système solaire, mais qu’il est plus compliqué d’étudier, vu la distance entre les deux planètes. Mais jusqu’à récemment, la surface martienne était encore considérée de nature principalement basaltique.

Figure 1- La planète Mars imagée depuis le télescope de 1 m du Pic du Midi par T. Legault, F. Colas et J.-L. Dauvergne (S2P, LTE, OMP).

Les analyses récentes de la surface martienne, notamment celles des roches du cratère Gale par le rover Curiosity de la Nasa, ont commencé à relativiser cette idée reçue, via notamment la découverte de roches datées de l’ère noachienne (entre 3,7 et 4,1 milliards d’années) plus riches en silice que des basaltes. Ce qui laisserait supposer qu’un ou des continents martiens aient réussi à se former au tout début de l’histoire de la planète rouge. Et qui ouvre des perspectives intéressantes à la compréhension de la formation de ces premiers continents, vu la plus faible modification des surfaces martiennes, comparée à la Terre. Encore faut-il pouvoir aller les analyser sur place…

Une clef de la formation des continents venue du ciel

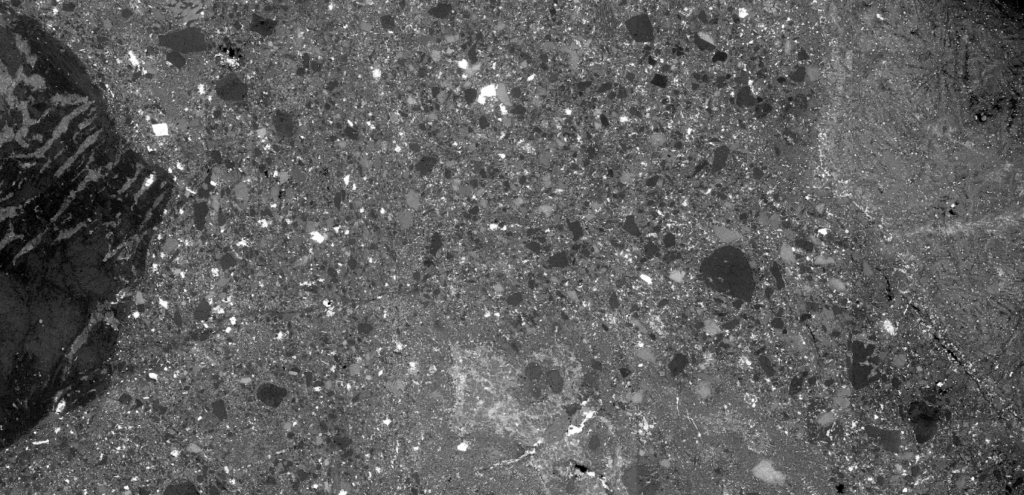

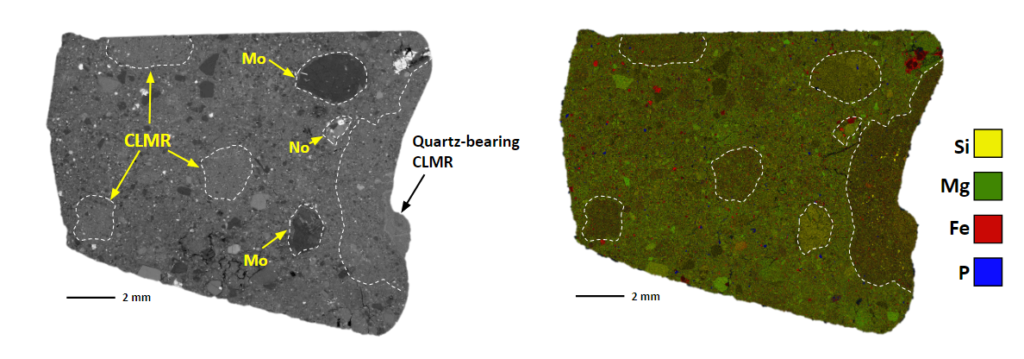

En 2011, une météorite intégralement sombre de 84 g était découverte dans le Sahara, au Maroc. Identifiée sous le matricule NWA 7034, elle allait être complétée par une quinzaine d’autres météorites du même type, dont NWA 7533, d’une masse de 320 g, acquise en juin 2012 par Luc Labenne et surnommée Black Beauty. Ces météorites sont des brèches martiennes, c’est-à-dire que les météoroïdes à l’origine des météorites retrouvées sont issus d’un ou plusieurs impacts à la surface martienne qui ont éjecté des fragments de cette surface mélangés et compactés avec des roches fondues par l’impact (la matrice, Figure 2), donnant à ces météorites une texture et une apparence spécifiques.

Figure 2- Vue au microscope électronique à balayage en électrons rétrodiffusés de la préparation de la météorite Black Beauty dans laquelle ont été trouvés les fragments de granite, localisés sur la partie de droite de cette image. Sur ce type d’image, les minéraux apparaissent d’autant plus clairs qu’ils sont composés d’atomes plus lourds (ici, le fer par rapport au silicium). Riches en silice, les fragments granitiques apparaissent plus foncés. On distingue en bas à droite un fragment dont la forme rappelle un peu celle d’un cœur. Taille de la zone imagée : 1,5 x 3 mm. © Malarewicz et al, IMPMC.

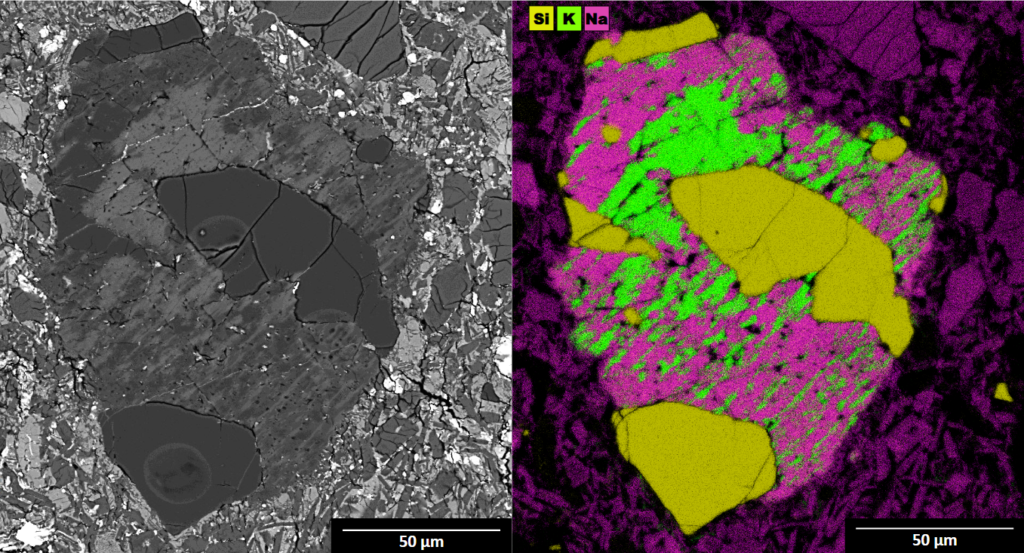

Dans une étude d’une équipe internationale menée par Virgile Malarewicz (IMPMC – Sorbonne Université, Muséum national d’Histoire naturelle et CNRS + GEOPS – Université Paris-Saclay) et parue aujourd’hui dans Nature Geoscience, des chercheurs ont découvert des feldspaths (Figure 4) et des grains de quartz (Figure 5) en analysant la composition de la matrice et des fragments de roches (Figure 3) contenus dans cette météorite âgée de 4,4 milliards d’années. Ce qui laisse entendre qu’elle contient des fragments de granite martien. Granite signe d’une évolution géologique de la zone la plus épaisse de la croûte martienne de cette ère, qui aurait pu donner naissance à un proto-continent au Sud de Mars, à une époque où une partie de la surface était très probablement recouverte d’un océan.

Figure 3- La préparation de Black Beauty contenant les fragments granitiques vue au microscope électronique à balayage. À gauche, en électrons rétrodiffusés. Les plus gros fragments rocheux de compositions variées qui s’y trouvent y sont mis en évidence : Mo : « Monzonite », No : « Norite ». Ces roches ont des compositions relativement riches en silice, intermédiaires entre celle d’un basalte et celle d’un granite. CLMR : « Clast Laden Impact Melt Rock » : littéralement, fragment rocheux fondu lors de l’impact et contenant des inclusions rocheuses non fondues. C’est un « CMLR » similaire mais de composition chimique globalement différente qui contient les fragments de granite et les grains de quartz isolés identifiés par Virgile Malarewicz et ses collègues. À droite une image des rayons X émis sous le bombardement électronique, image qui permet d’identifier les éléments chimiques qui constituent la roche. On distingue les grains de quartz sous forme de petits points jaunes. © Malarewicz et al, IMPMC.

Figure 4- Fragments granitiques dans la météorite NWA7533 vus au microscope électronique à balayage, en électrons rétrodifusés (à gauche), en émission de rayons X (à droite). Les couleurs qui s’additionnent correspondent aux éléments chimiques présents (silicium en jaune, fer en rouge, potassium en vert, calcium en bleu et sodium en rose. Les grains de quartz apparaissent en noir à gauche et en vert olive à droite. Ils sont associés à des feldspaths potassiques (vert pomme) et sodiques (rose) comme cela est typique dans les granites. © Malarewicz et al, IMPMC.

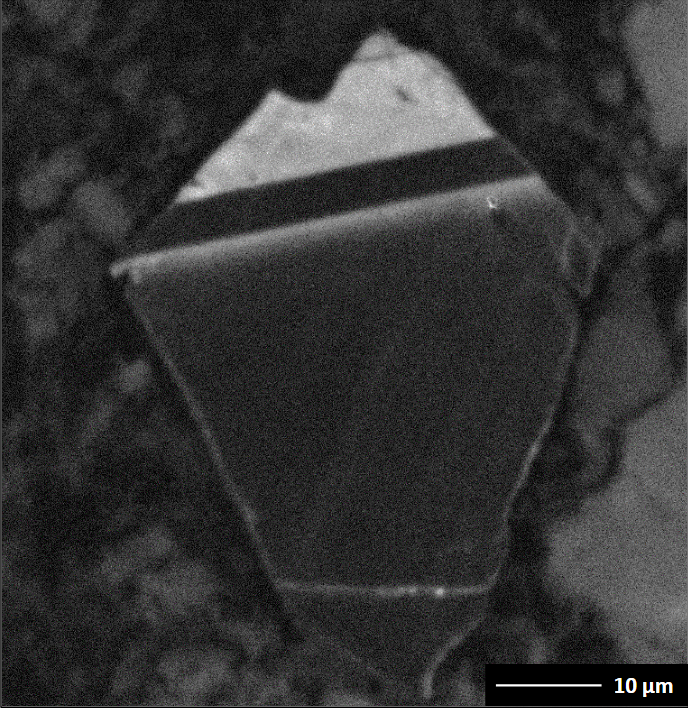

Figure 5- Image de la lumière émise par un grain de quartz irradié par un faisceau d’électrons dans un microscope électronique à balayage (cathodoluminescence). Cette image révèle des zonations de croissance du grain et aussi montre que celui -ci n’est que le fragment anguleux d’un grain plus gros : les zones sont interrompues sur les bords, alors qu’elles occupaient tout le pourtour du grain entier à l’issue de sa croissance par cristallisation à partir d’un magma. © Malarewicz et al, IMPMC.

Le possible résultat d’une action de sources hydrothermales martiennes

Cette évolution des magmas martiens formés par fusion de la surface de la planète à la suite d’impacts très tôt dans l’histoire de la planète suggère très fortement que ces magmas étaient enrichis en eau via des sources hydrothermales. Ce processus bien connu sur la Terre favorise l’enrichissement en silice des magmas et la cristallisation de roches granitiques. De fait l’hypothèse d’une combinaison de fusion par impact et d’hydrothermalisme est l’une de celles qui ont été évoquées pour la genèse des gneiss d’Acasta (Canada) formés il y a 4,0 milliards d’années et qui restent à ce jour les plus vieilles roches terrestres connues. Les mécanismes qui ont conduit à ces premiers continents martiens sont probablement les mêmes que ceux ayant donné naissance aux premiers continents terrestres : leur compréhension, via les analyses de Curiosity et de cette météorite nous permettent donc de faire revivre scientifiquement la naissance des continents de notre propre planète, qui ont eux été définitivement effacés par son activité géologique…

Bibliographie

Malarewicz, V., Beyssac, O., Zanda, B., Marin-Carbonne, J., Leroux, H., Rubatto, D., Bouvier, A. S., Deldicque, D., Pont, S., Bernard, S., Bloch, E., Bouley, S., Humayun, M., and Hewins, R. H., 2025. Evidence for pre-Noachian granitic rocks on Mars from quartz in meteorite NWA 7533. Nature Geosciences. https://doi.org/10.1038/s41561-025-01653-z