Une étoile, huit planètes principales…

Neuf astres principaux composent le Système solaire. Le plus massif d’entre eux est une étoile, le Soleil. Les huit autres sont les planètes principales, qui sont, par ordre de distance au Soleil croissante : Mercure, Vénus, la Terre, Mars (qui composent la famille des planètes telluriques, ou rocheuses), Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune (de la famille des planètes géantes gazeuses). La planète en troisième position, comme les autres, sont constamment bombardées de particules rocheuses et métalliques plus ou moins massives, les météoroïdes. Certaines d’entre eux sont issus des surfaces des planètes telluriques ou de leurs satellites naturels (comme la Lune) après un impact, qui a pu éjecter des cailloux dans l’espace. Au terme d’un voyage qui peut durer des centaines de millions d’années, ces météoroïdes spécifiques peuvent par chance pénétrer dans l’atmosphère terrestre, donnant naissance à un météore, et pouvant également laisser au sol une potentielle météorite. C’est ainsi que nous avons déjà retrouvé des météorites en provenance de la Lune (Figure 1), ou de Mars (Figure 2) !

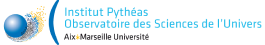

Figure 1- NWA 10823 est une météorite lunaire, c’est-à-dire une brèche composée d’éclats de roches (clairs) enrobés dans une matrice plus sombre. Crédit : National Space Center

Figure 2- NWA 7034, également surnommée « Black Beauty » et une météorite d’environ 320 grammes dont l’origine est associée à un impact sur la planète Mars. Crédit : NASA

… dont la définition est relativement récente.

Entre cette étoile et ces planètes, le vide n’est cependant pas vide. L’espace interplanétaire est en effet rempli d’une multitude d’objets, les plus petits mesurant quelques dixièmes de microns, et le plus grand faisant la taille respectable de 1 000 km de diamètre ! Les plus gros d’entre eux, appelé « planètes naines » ne doivent leur statut qu’à une redéfinition du terme de « planète » de l’Union Astronomique Internationale (UAI) le 24 août 2006. Pour qu’un corps céleste soit une planète, il faut nécessairement qu’elle remplisse quatre conditions :

- qu’il soit en orbite autour du Soleil (ce qui est nécessairement le cas de tous les objets du Système solaire) ;

- qu’il ait une masse suffisante pour que la gravité l’emporte sur toutes les forces de cohésion du corps solide et le maintienne en équilibre hydrostatique, sous forme sphérique (ce qui est le cas des planètes, mais également de Pluton, la Lune ou Cérès) ;

- qu’il n’y ait pas d’objets équivalents susceptibles de se déplacer sur une orbite proche (ce qui élimine de facto Cérès, qui est dans la ceinture principale d’astéroïdes, remplie d’objets du même type, et Pluton, qui est dans une autre ceinture d’objets appelée ceinture de Kuiper) ;

- qu’il ne soit pas un satellite (ce qui élimine la Lune et tous les gros satellites comme Io, Europe, Ganymède, Callisto ou Titan).

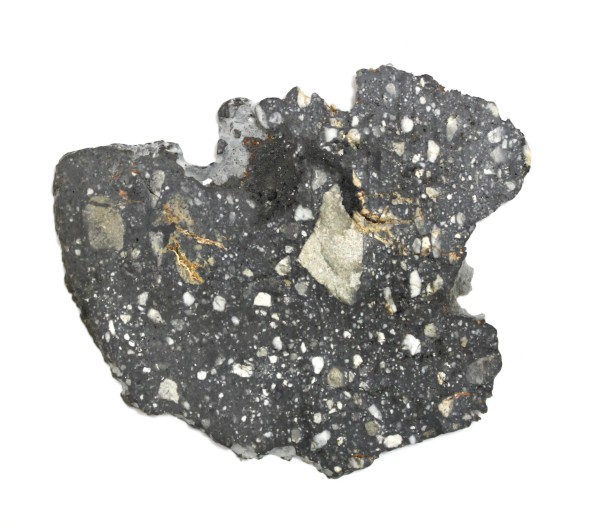

Aujourd’hui, 10 objets appartiennent à la catégorie des planètes naines. Un seul, (1) Cérès (Figure 3), dans la ceinture principale d’astéroïdes. Les neuf autres sont des objets trans-neptuniens (gravitant au-delà de l’orbite de Neptune), certains d’entre eux appartenant à la ceinture de Kuiper : ce sont Pluton (Figure 4), Orcus, Salacia, Haumea, Quaoar, Makemake, Gonggong, Eris et Sedna.

Figure 3- L’hémisphère Nord de la planète naine (1) Cérès, dans la ceinture principale d’astéroïdes, photographiée par la sonde Dawn le 4 mai 2015. Credit: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / Justin Cowart

Figure 4- Pluton, découvert en 1930, est la plus connue des planètes naines qui composent la ceinture de Kuiper. Elle fut photographiée lors du survol de la sonde New Horizons, le 14 juillet 2015. Crédit : NASA

Des astéroïdes entre Mars et Jupiter…

Lorsque (1) Cérès est découvert le 1er janvier 1801 par l’astronome italien Piazzi (1746 – 1826), les scientifiques étaient alors persuadés qu’ils avaient découvert la planète « manquante » entre Mars et Jupiter. Mais dans les mois et années qui suivent, de nombreux autres sont découverts… (2) Pallas en 1802, (3) Juno en 1805 et (4) Vesta en 1807 vont ainsi compléter une famille dont le premier membre découvert est également le plus imposant, avec ses 975 km de diamètre. La famille va continuer de s’étoffer et nous savons aujourd’hui que ce sont des centaines de millions d’objets de dimensions variables qui orbitent autour du Soleil dans ce qui est communément appelé la ceinture principale d’astéroïdes (Figure 5). Ces objets, proches du Soleil, n’ont que peu, voire pas de glaces à leur surface. Même si leur teneur en eau n’est a priori pas négligeable, ils sont relativement « secs » en surface. Malgré cette caractéristique, ils sont une grosse source de météores et de météorites.

Les nombreuses collisions et perturbations gravitationnelles au sein de la ceinture principale d’astéroïdes amènent en effet plusieurs milliers d’astéroïdes et d’innombrables poussières à changer d’orbite, certains d’entre eux croisant dès lors celle de la Terre. Ces astéroïdes (leur taille varie entre 1 m et plusieurs kilomètres de diamètre) sont alors baptisés « géocroiseurs » et sont généralement surveillés. Les poussières, indétectables, forment le contingent de météores dits « sporadiques » (qui n’ont pas de source définie). Les météorites HED (Howardite-Eucrite-Diogénite) sont par exemple suspectées d’être originaires de la croûte de l’astéroïde (4) Vesta, et des travaux récents semblent indiquer qu’une large proportion des chondrites ordinaires sont issues d’une collision avec l’astéroïde (20) Massalia, il y a 40 millions d’années.

Mais les astéroïdes, par des phénomènes plus complexes à expliquer (collision passée, ancienne activité cométaire) peuvent être la source de météoroïdes libérés de leur surface et qui suivent l’orbite de l’astre qui leur a donné naissance, en s’en éloignant petit à petit. C’est ainsi que les Géminides sont associés à l’astéroïde (3200) Phaéton, ou que l’un des astres à l’origine des Quadrantides est 2003 EH1.

Figure 5- Images d’astéroïdes et de noyaux de comètes auxquels les sondes spatiales ont rendu visite. Crédit : Planetary Society

…des astres glacés dans la ceinture de Kuiper…

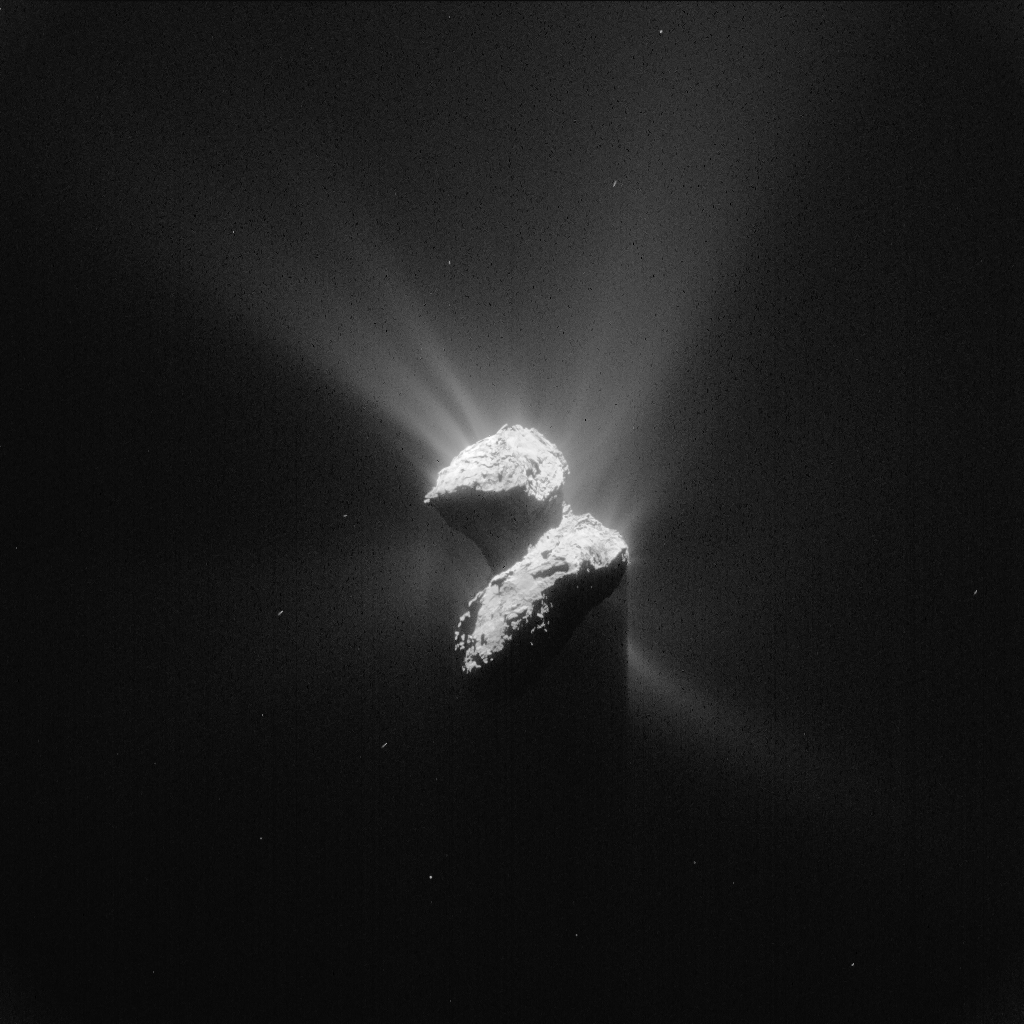

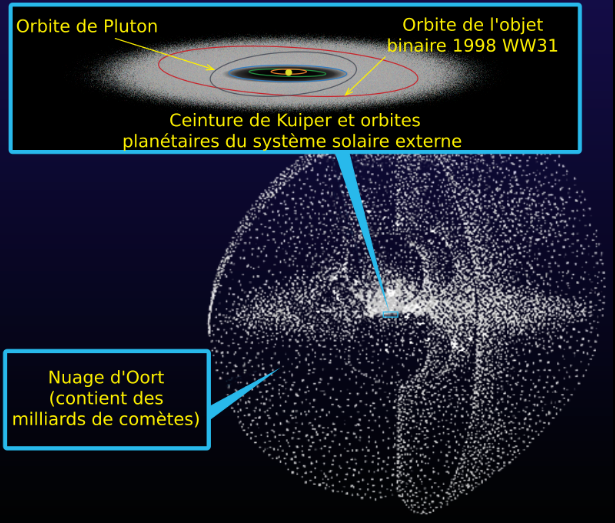

Plus loin dans le Système solaire, une autre ceinture de petits objets porte le nom d’un de ceux qui l’a théorisée, Gerard Kuiper. Le premier objet appartenant à cette ceinture fut découvert en 1930, et est la célèbre planète naine Pluton. Mais depuis 1992, des dizaines d’objets dits « trans-neptuniens » appartenant à cette structure du Système solaire ont été découverts. Ces derniers sont situés dans des zones gelées du Système solaire : leur surface est composé de roches, mais également de glaces. À cause d’influences gravitationnelles ou de collisions, certains d’entre eux peuvent être amenés à être éjectés et envoyés en direction du Système solaire interne. Ces noyaux de comètes gelés, aux orbites elliptiques, vont alors quitter la ceinture de Kuiper (Figure 7) et se rapprocher du Soleil. Arrivés aux environs des orbites de Jupiter, les glaces qui sont à la surface commencent alors à se sublimer sous l’effet du rayonnement solaire, formant un début de chevelure (coma) composée de gaz, mais également de particules rocheuses, les météoroïdes, qui y étaient incluses dans les glaces, ou ont été éjectées par l’effet de la dynamique surfacique des jets (Figure 6). En se rapprochant de notre étoile, le processus devient de plus en plus intense, et la comète peut alors présenter une magnifique double queue, l’une étant composée de gaz ionisée, l’autre de poussières réfléchissant la lumière du Soleil, et pouvant s’étendre sur plusieurs dizaines, voire centaines de millions de kilomètres. Ce sont ces particules rocheuses ensemencées par ces comètes courte-période et qui reviennent régulièrement au bout de quelques années, ou dizaines d’années, qui peuvent être la source de météores, et, lorsque la Terre traverse une zone où des comète passent périodiquement, peuvent donner naissance à des pluies de météores.

Figure 6- Le noyau de la comète 67P/Tchourioumov-Gerasimenko photographié le 5 juin 2015 par la NavCam de la sonde Rosetta, à une distance de 208 km du noyau. De nombreux jets de gaz et de poussières y sont observables. Crédit : ESA/Rosetta/NAVCAM

Ce petit film, réalisé à partir des images de l’instrument OSIRIS de Rosetta montre les poussières libérées du noyau de la comète 67P/Tchourioumov-Gerasimenko. Les traînées plus longues sont des rayons cosmiques, et en arrière-plan, les points lumineux se déplaçant sont les étoiles. Crédit : ESA/Rosetta/OSIRIS

…et un lointain réservoir de comètes : le nuage de Oort.

Encore plus loin, aux confins du Système solaire, dans des zones où le Soleil n’est plus qu’un point lumineux plus brillant parmi des milliers d’autres, existe un autre nuage qui entoure le Système solaire comme une coquille. S’y trouvent tous les résidus du Système solaire éjectés lors de sa formation. Théorisé par le physicien Jan Oort pour expliquer les orbites de certaines comètes longue-période (plusieurs centaines, voire milliers d’années de périodes), le nuage de Oort (Figure 7) n’a jamais été observé directement, mais est la source de comètes dont certaines n’ont été observées qu’une seule fois, certaines ne faisant qu’une visite unique du Système solaire interne avant de repartir. Certaines pluies de météores sont associées à de telles comètes, ce qui explique notamment que nombre d’entre elles sont de source inconnue, car la comète qui leur donne naissance n’a jamais été observée de mémoire d’homme !

Figure 7- Vue d’artiste de la ceinture de Kuiper et du nuage de Oort. Crédit: NASA

par Karl Antier, 12/02/2025