La différence se joue à quelques lettres, mais chacun de ces termes désigne un objet ou un phénomène différent, bien que les trois soient physiquement liés. Mais quelle est donc la différence physique entre ces trois terminologies ? Avant tout une question d’environnement spatial et de chronologie dans la vie d’une poussière extraterrestre.

Le météoroïde, un caillou interplanétaire

Car l’espace interplanétaire n’est pas le vide absolu. Entre les planètes principales du Système solaire (et leurs cortèges de satellites naturels) circulent de nombreux objets. Les plus imposants d’entre eux sont les planètes naines, les comètes et les astéroïdes, dont la taille est comprise entre 1 m et plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Les plus petits, de dimensions inférieures à 10 micromètres constituent ce qu’on appelle des poussières interplanétaires. Entre ces poussières et les astéroïdes, donc pour des dimensions comprises entre 10 micromètres et 1 mètre de diamètre, il existe une catégorie d’objets appelés météoroïdes. Ces derniers sont donc des particules rocheuses ou métalliques issues de la formation du Système solaire, des noyaux de comètes, d’astéroïdes, de planètes telluriques ou de satellites naturels, qui circulent dans tout le Système solaire.

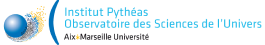

Figure 1- Météoroïdes libérés de la comète C/1861 G3 (Thatcher) et associés à la pluie de météores des Lyrides. Crédit : www.meteorshowers.org

Le météore, une traînée lumineuse

Au gré de leurs pérégrinations, ces météoroïdes peuvent être amenés à rencontrer la Terre. Mais avant d’imaginer atteindre sa surface, ils doivent pénétrer dans l’atmosphère, à des vitesses comprises entre 11,2 et 72 km/s. C’est au cours de cette entrée atmosphérique, sous les effets de friction et sublimation du météoroïde contre les molécules atmosphériques, qu’un phénomène lumineux se produit : le météore, qui peut être observable à l’œil nu depuis la surface terrestre s’il est suffisamment brillant. Ce phénomène est également connu du grand public sous le terme trompeur « d’étoile filante ». Bien que visibles toutes les nuits et toute l’année, certaines périodes sont plus propices à leur observation, notamment lorsqu’une pluie de météores est active. Si le météoroïde est plus massif que la moyenne, alors le météore associé est plus brillant : s’il dépasse en luminosité celle de la planète la plus brillante du ciel, alors on l’appelle bolide. Donc un bolide est simplement un météore plus lumineux que la moyenne, par convention de magnitude inférieure à -4, même si ces apparitions spectaculaires peuvent parfois doner l’impression d’un phénomène différent !

Figure 2- Météore brillant (et coloré) observé le 12 août 2021. Crédit : Miguel Claro

La météorite, une pierre de l’espace devenue terrestre

Enfin, sous l’effet de l’échauffement associé à cette pénétration atmosphérique, la surface du météoroïde se sublime. S’il est de faibles dimensions, il va intégralement se volatiliser dans l’atmosphère et les fines particules résiduelles vont voguer dans l’atmosphère pendant plusieurs journées et semaines avant de retomber à la surface terrestre sous l’effet des précipitations et de la gravité, sous forme de minuscules particules : les micro-météorites. Si le météoroïde initial est suffisamment massif, il ne se sublimera pas intégralement, et un ou plusieurs cailloux atteindront le sol de la Terre : la ou les météorites, qui peuvent être rocheuses ou métalliques.

Figure 3- L’astéroïde 2023 CX1 ne s’étant pas complètement sublimé dans l’atmosphère terrestre, des météorites ont survécu et ont atteint le sol, en Normandie, le 13 février 2023. Crédit: FRIPON/Vigie-Ciel

Ainsi, un météoroïde est un petit objet rocheux ou métallique voyageant dans l’espace, qui peut, par chance, rencontrer la Terre et pénétrer son atmosphère, donnant naissance à un phénomène lumineux appelé météore. Si le météoroïde est suffisamment massif, il ne se sublimera pas complètement dans l’atmosphère, et les cailloux qui atteignent le sol deviendront des météorites !

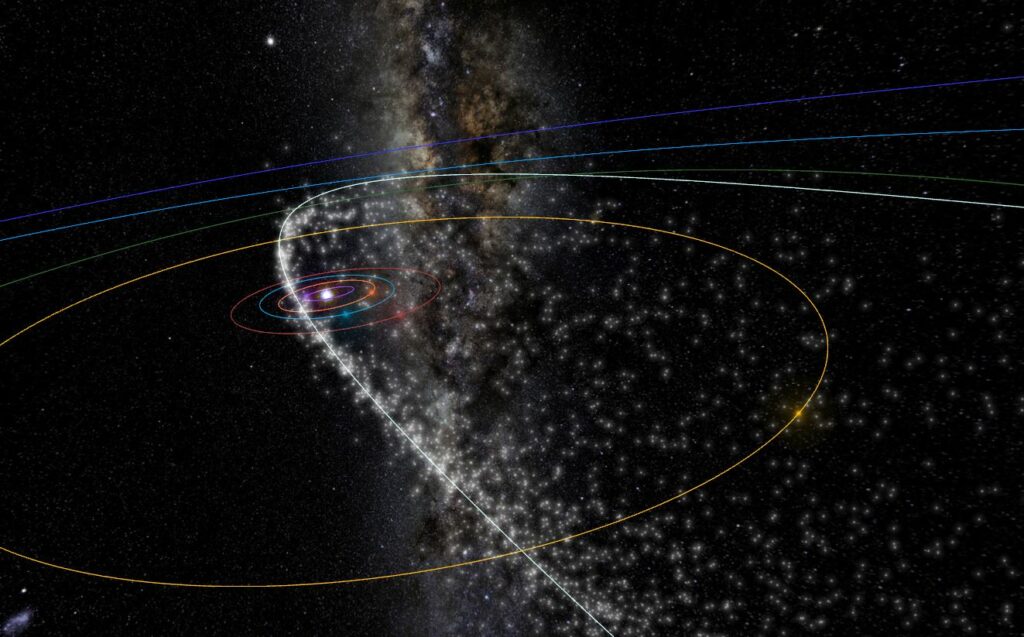

Poster de l’American Meteor Society (AMS) expliquant la terminologie des différents objets des domaines météorique et météoritique. Crédit : AMS/Mike Hankey/Vincent Perlerin

par Karl Antier, 12/02/2025