La Terre, un astre bombardé en permanence…

Tout au long de son voyage autour du Soleil, la Terre rencontre des particules interplanétaires, les météoroïdes : lorsque ces derniers pénètrent dans l’atmosphère terrestre à des vitesses comprises entre 11,2 et 72 km/s (soit entre 40 300 et 260 000 km/h), ils donnent naissance à un météore observable depuis le sol.

Les comètes sont des astres issus des confins glaciaux du Système solaire : leurs noyaux, soumis à de très faibles températures, sont donc constituées de roches, mais également de glaces. Lorsque leur orbite les amène à proximité du Soleil et donc du Système solaire interne, ces noyaux se réchauffent en surface : leurs glaces se subliment (passent directement de l’état solide à l’état gazeux) et sont libérées du noyau sous forme de gaz. Mais les poussières incluses dans ces glaces sont également éjectées dans l’espace : ces gaz et poussières forment les queues des comètes, qui en font ces objets si spectaculaires. Mais les météoroïdes libérés forment ainsi un tore de particules qui suit l’orbite de la comète, et se dispersent et dérivent lentement avec le temps, au gré des forces de gravitation solaires et planétaires, des effets du vent solaire et d’autres forces actives dans le Système solaire.

La comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) photographiée le 14 octobre 2024 depuis la campagne champenoise. La queue blanche typique des comète est composée de poussières rocheuses, les météoroïdes, qui pourront donner naissance à un météore s’ils croisent la Terre. Crédit : S. Bouley

…mais parfois un peu plus qu’à d’autres périodes !

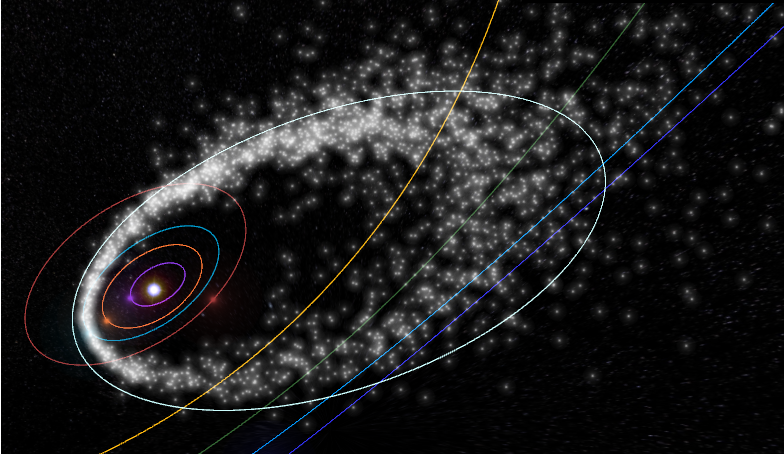

Lorsqu’une comète à une orbite passant à proximité de l’orbite terrestre, il devient possible que notre planète traverse ce nuage de météoroïdes : la densité de particules augmentant, le nombre de météores augmente également en proportions. Comme ces derniers sont issus du même objet, leurs caractéristiques orbitales sont similaires et ils est possible de les distinguer des autres météores sporadiques : c’est une pluie de météores. La plus connue est probablement celle des Perséides, en août, mais il en existe des dizaines avec des durées et des taux d’activité variés : les plus intenses peuvent exceptionnellement fournir plusieurs milliers de météores par heure, tandis que les plus discrètes ne seront la source que de deux d’entre eux.

Nuage de météoroïdes associés à la pluie météoriques des Quadrantides, actives au tout début de l’année. Crédit: www.meteorshowers.org

Une caractéristique commune des météoroïdes d’une même pluie est qu’ils ont des trajectoires quasi-parallèles entre elles : par effet de perspective, les météores à qui ils vont donner naissance sembleront provenir d’une même zone du ciel, le radiant. La constellation dans laquelle est localisée ce dernier va généralement donner le nom de la pluie associée : le radiant des Perséides est ainsi localisé (entre autres) dans la constellation de Persée ; celui des Léonides dans le Lion, et les Géminides dans la constellation des Gémeaux.

Les paramètres des pluies météoriques

Chaque pluie météorique a donc des caractéristiques spécifiques qui permettent de les différencier des météores sporadiques et des autres pluies météoriques :

- un nom (associé à un trigramme et un numéro identifiant donné par l’Union Astronomique Internationale) qui désigne la pluie et est la plupart du temps associé à la constellation ou l’étoile dans ou à proximité de laquelle est localisé le radiant lors du maximum ;

- une période d’activité, qui s’étale de quelques heures à plusieurs semaines, en fonction de la dispersion des météoroïdes et de la géométrie du nuage de particules sur l’orbite terrestre ;

- un maximum, qui marque le moment où la pluie météorique est la plus active, et qui peut durer quelques minutes, ou quelques jours ;

- un radiant, dont la position dérive au cours du temps, car la Terre et les météoroïdes se déplacent sur leur orbite, modifiant la géométrie relative de l’un par rapport à l’autre ;

- une vitesse d’entrée des météoroïdes dans l’atmosphère qui varie entre 11,2 et 72 km/s ;

- un indice de population, qui détermine la répartition massique des météoroïdes (plus la proportion de météoroïdes massifs sera grande, plus les météores seront lumineux) ;

- un taux horaire zénithal (ZHR pour Zenithal Hourly Rate) qui va déterminer le taux d’activité maximum, en nombre de météores par heure observables dans des conditions idéales (ciel noir avec un radiant localisé au zénith).

Ainsi, tout-au-long de l’année, les pluies météoriques se succèdent : le calendrier des pluies météoriques principales est là pour vous aider à identifier les principales actives au cours de l’année ! Et pour ceux qui préfèrent les documents audiovisuels, les vidéos ci-dessous devraient vous aider…

Définition et physique d’un météore, d’une pluie météorique :

par Karl Antier, 12/02/2025