Météorite… La seule évocation de ce terme a toujours fait fantasmer petits et grands… Qui n’a jamais cru trouver cet objet unique et rare venu de l’espace, au détour d’un chemin ou dans son jardin ? Ou rêvé et imaginé le voyage interplanétaire parcouru par ces petits cailloux pendant des centaines de millions d’années, avant de venir s’échouer par (mal)chance sur notre toute petite planète ?

Cette fascination n’est pas nouvelle. Depuis la nuit des temps, les météorites ont intrigué les hommes. Ces cailloux différents de nos cailloux bien terrestres, source de fer, ont par exemple permis de fabriquer des armes dans l’Antiquité. Mais leur origine a longtemps été mystérieuse : leur origine était-elle volcanique ? Atmosphérique ? Extraterrestre ? Parmi les grandes étapes de compréhension de ces pierres atypiques, certaines se sont jouées en France, avec notamment la chute de l’Aigle, ou la trouvaille de la météorite d’Orgueil (Figure 1), une rare météorite carbonée qui permet de reconstituer la composition chimique du Système solaire.

Figure 1- L’une des pierres de la météorite d’Orgueil, tombée dans le Tarn-et-Garonne, le 14 mai 1864.

4,5 x 3 x 3,1 cm – 27 g.

Collection : Muséum national d’Histoire naturelle.

Crédit : Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle.

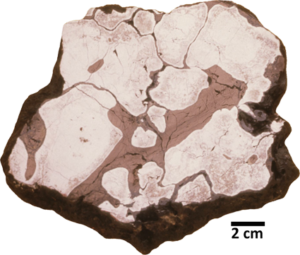

Les différentes familles de météorites (Figures 2 et 3) témoignent de la formation de notre Système solaire, il y a environ 4,5 milliards d’années, mais également des processus d’évolution des petits corps du Système solaire que sont les astéroïdes, comme la différenciation. Car les sources actuelles de météorites sont diverses : résidus primordiaux de la formation du Système solaire, poussières éjectées des comètes, résidus d’impacts planétaires sur la Lune, Mars, ou les astéroïdes… La plupart des météorites récoltées et recensées sont en effet intimement associées à ces petits corps, dont la plupart circulent entre les planètes Mars et Jupiter, dans la célèbre ceinture d’astéroïdes. L’analyse photométrique de certains d’entre eux permet en effet de les relier à certaines météorites spécifiques retrouvées sur Terre et dont les caractéristiques pétrologiques sont semblables. Les poussières de comètes, plus fragiles, comme celles issues de certains astéroïdes, sont plus difficiles à récolter, mais l’analyse des micrométéorites récoltées dans l’atmosphère ou les glaces polaires permettent de combler cette lacune.

Figure 3- Tranche d’une météorite de fer avec des veines de sulfure.

Figure 2- Tranche d’une météorite primitive.

Car l’entrée d’un astéroïde ou d’un météoroïde dans l’atmosphère est tout sauf une promenade de santé : arrivant dans l’atmosphère avec des vitesses relatives comprises entre 45 000 et 250 000 km/h, les cailloux interplanétaires sont soumis à d’intenses réchauffement et tensions, qui vont le sublimer, voire le fragmenter. Seuls les plus massifs survivront à cette dernière épreuve pour atteindre le sol. Si la plupart des chutes sont inoffensives, l’histoire de la Terre et les stigmates d’impacts visibles sur les différentes planètes du Système solaire sont là pour nous rappeler qu’exceptionnellement, un tel événement peut être catastrophique. Raison de plus d’étudier ces petits cailloux exceptionnels nous permettent d’appréhender différents astéroïdes sans bouger de notre berceau terrestre !

Sommaire

- Les météorites dans l’histoire

- Les météorites en France

- La météorite d’Orgueil et la composition chimique du Système solaire

- La formation des planètes, une histoire d’énergie

- Le processus de différenciation

- Le bestiaire des petits corps du Système solaire : astéroïdes, comètes…

- Quel lien entre météorites et astéroïdes ?

- Les cratères d’impact

- Comment distinguer une météorite d’une roche terrestre ?

- La classification des météorites

- D’où proviennent les météorites ?

- De la rentrée atmosphérique à la fragmentation

- L’intérêt des micrométéorites

- Les risques associés de collision avec des corps extraterrestres

La plupart de ces chapitres sont extraits et/ou adaptés du dossier « Le programme FRIPON/Vigie-Ciel », par Brigitte Zanda, Asma Steinhausser, Jean-Philippe Uzan, Sylvain Bouley et François Colas. Paru dans Géochronique, Magazine des Géosciences n°166 (juin 2023), édité par la Société Géologique de France et le BRGM.

La plupart de ces chapitres sont extraits et/ou adaptés du dossier « Le programme FRIPON/Vigie-Ciel », par Brigitte Zanda, Asma Steinhausser, Jean-Philippe Uzan, Sylvain Bouley et François Colas. Paru dans Géochronique, Magazine des Géosciences n°166 (juin 2023), édité par la Société Géologique de France et le BRGM.

par Karl Antier, le 13/02/2025