Des volcans lunaires à l’atmosphère terrestre : l’hypothétique origine des météorites

Le premier astéroïde, (1) Cérès, a été découvert en 1801 par l’astronome italien Piazzi (1746 – 1826), précisément au moment où l’origine extraterrestre des météorites commençait tout juste à être reconnue. D’autres découvertes devaient suivre rapidement : (2) Pallas en 1802, (3) Juno en 1805 et (4) Vesta en 1807, démontrant que la zone située entre Mars et Jupiter était peuplée de plusieurs corps planétaires qui n’étaient ni des étoiles, ni des comètes, ni des planètes standard, et auxquels l’astronome germano-britannique William Herschel (1738 – 1822) proposa de donner le nom d’astéroïdes. Les découvertes d’astéroïdes n’ont cessé de se multiplier par la suite (Figure 1). Mais le chemin qui devait mener à la reconnaissance des astéroïdes comme la principale source des météorites, devait être long, quoique Chladni ait considéré cette hypothèse comme plausible dès 1805. En effet, au début du XIXème siècle les deux principales hypothèses envisagées pour l’origine des météorites étaient qu’elles s’accrètent dans l’atmosphère elle-même ou bien – et c’était l’hypothèse dominante – qu’elles sont éjectées de la Lune par les volcans. Les observations scientifiques des météores (encart 5) ont joué un rôle important tout au long de ce débat.

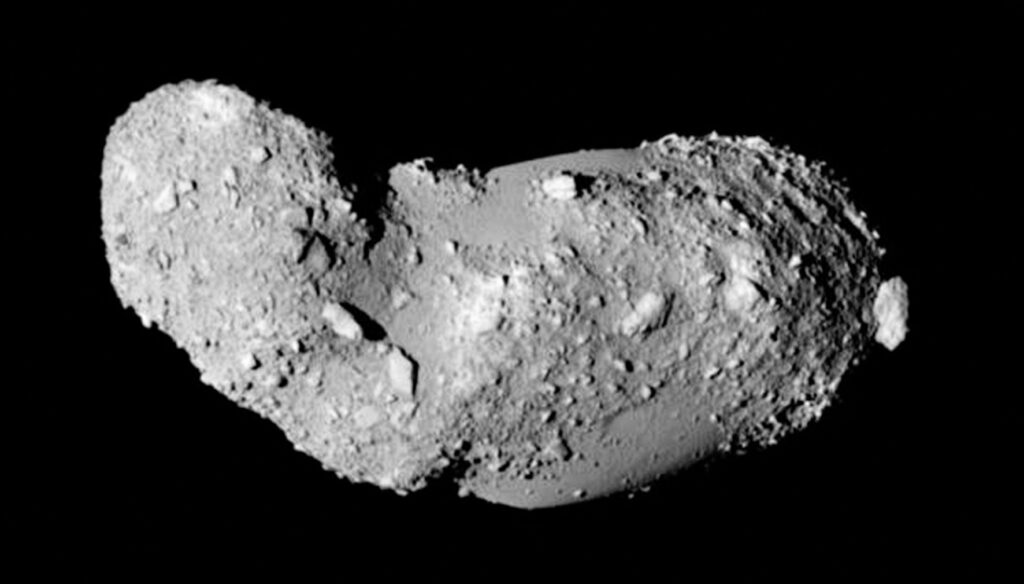

Figure 1- Vue rapprochée de l’astéroïde (25143) Itokawa photographié à moins de 7 km de distance par la sonde Hayabusa le 4 octobre 2005. L’astéroïde mesure 607 x 287 x 264 m. Crédit : JAXA

Des trajectoires qui amènent à une source : la ceinture d’astéroïdes

Dès 1798, deux étudiants de l’université de Göttingen, suivant une suggestion faite par Chladni, tentent de déterminer la hauteur des météores à l’aide d’observations simultanées séparées sur une ligne de base d’une quinzaine de kilomètres, ce qui leur permet de montrer que ces météores se déplacent avec des vitesses planétaires dans les régions les plus élevées de l’atmosphère, rendant ainsi vraisemblable que leur origine soit extraterrestre (Bowden, 2006). Cette hypothèse est renforcée en 1834 par les observations de l’astronome américain Denison Olmsted (1791 – 1859) qui montrent que le radiant de la pluie météorique des Léonides (le point du ciel d’où paraissent provenir les météores périodiques visibles chaque année entre le 14 et le 21 novembre) n’est pas en rotation avec la Terre, ce qui indique l’origine extraterrestre de ces météores. Mais c’est l’avènement des réseaux photographiques à partir des années 1960 qui réglera définitivement la question. Constitués de plusieurs caméras synchronisées qui détectent simultanément un même météore, ces précurseurs du réseau FRIPON démontrent, en effet, que les météores ont des orbites elliptiques qui placent leur origine dans la ceinture des astéroïdes.

Extrait de « Le programme FRIPON/Vigie-Ciel », par Brigitte Zanda, Asma Steinhausser, Jean-Philippe Uzan, Sylvain Bouley et François Colas. Géochronique, Magazine des Géosciences n°166 (juin 2023), édité par la Société Géologique de France et le BRGM.

Extrait de « Le programme FRIPON/Vigie-Ciel », par Brigitte Zanda, Asma Steinhausser, Jean-Philippe Uzan, Sylvain Bouley et François Colas. Géochronique, Magazine des Géosciences n°166 (juin 2023), édité par la Société Géologique de France et le BRGM.

Bibliographie

- Bowden, A.J. (2006). Meteorite provenance and the asteroid connection. In: McCall, G.J.H., Bowden, A.J., and Howarth, R.J. (eds), The History of Meteoritics and Key Meteorite Collections: Fireballs, Falls and Finds. Geological Society, London, Special Publications, 256, pp 379-403.