La météorite d’Orgueil, une rare chondrite carbonée

La météorite d’Orgueil (Figure 1) est tombée le 14 mai 1864. Il s’agit d’une chondrite carbonée de type CI, un groupe de météorites particulièrement rares et scientifiquement précieuses. Constituée d’un matériau très fin et très friable, elle ne doit probablement sa survie à la traversée de l’atmosphère qu’à sa masse très importante au départ et probablement aussi à une faible vitesse. On peut penser qu’une vingtaine de kilos ont atteint le sol, dont une douzaine sont actuellement conservés au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).

Figure 1- L’une des pierres de la météorite d’Orgueil, tombée dans le Tarn-et-Garonne, le 14 mai 1864.

4,5 x 3 x 3,1 cm – 27 g.

Collection : Muséum national d’Histoire naturelle.

Crédit : Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle.

Une composition chimique quasi-identique à celle du Soleil

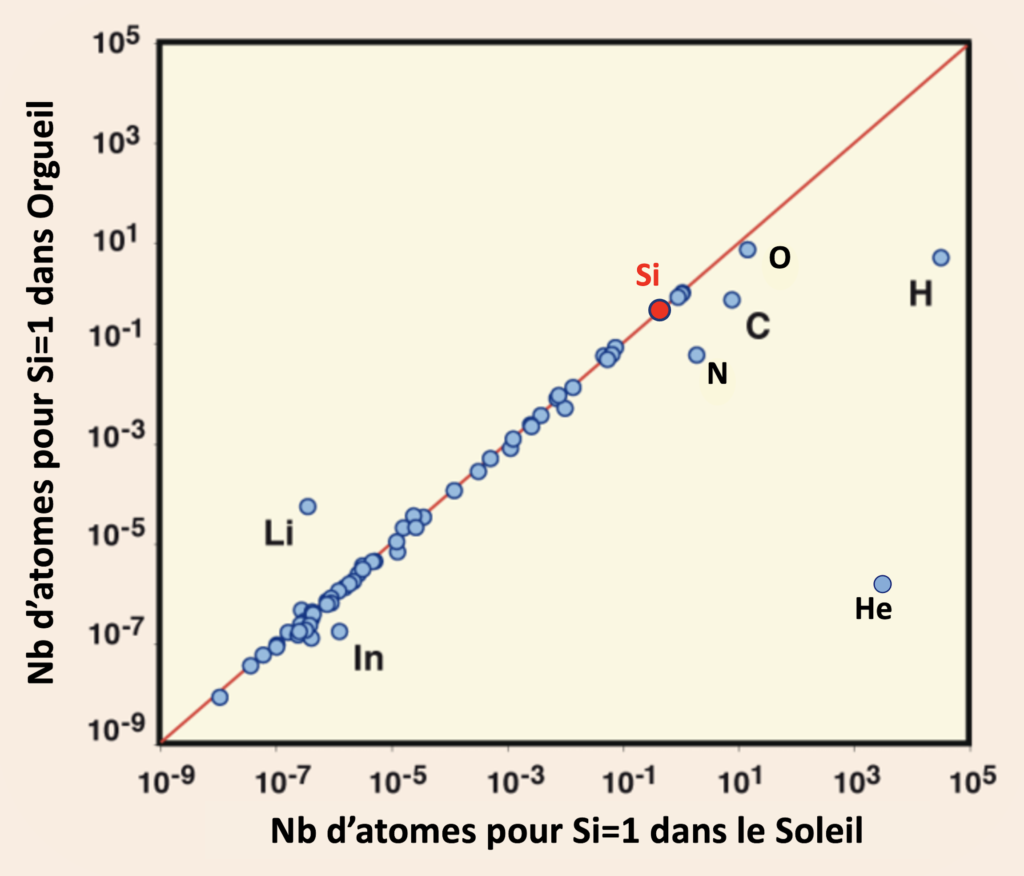

Aux éléments les plus volatils près, les chondrites CI ont une composition chimique quasiment identique à celle du Soleil. Le diagramme (Figure 2) compare la composition chimique de la météorite d’Orgueil analysée en laboratoire avec celle de la surface du Soleil, mesurée par spectroscopie. Pour être comparables, les deux compositions sont rapportées à 1 atome de silicium (Si). En effet, le Soleil est composé à 99,9 % d’hydrogène et d’hélium en nombre d’atomes. Les concentrations atomiques de chaque élément sont divisées par le nombre d’atomes de Si dans le Soleil ou la météorite, et le graphique est tracé en unités logarithmiques (par pas d’un facteur 100). Les points sont alignés sur la diagonale : les compositions chimiques relatives au Si sont presque identiques sur huit ordres de grandeur dans Orgueil et dans le Soleil.

Figure 2- Les chondrites CI ont une composition chimique très proche de celle du Soleil, aux éléments les plus volatils près (données extraites de Lodders and Fegley, 1998). On notera que le Soleil est appauvri de près d’un facteur 100 en Li par rapport au disque dans lequel se sont formées les planètes. C’est que la nucléosynthèse de l’hélium à partir de l’hydrogène dans le Soleil consomme du lithium. D’après B. Zanda, 2021.

Quelques points s’écartent de manière notoire : avec l’hydrogène et l’hélium, ils correspondent avant tout aux éléments les plus volatils, qui n’entrent pas facilement dans les solides contrairement à l’oxygène, un élément majeur de la plupart des minéraux. Le Soleil représentant 99,86 % de la masse du Système solaire est donc représentatif de sa composition chimique. Cette composition, dite « solaire », est héritée de celle du matériau d’origine interstellaire qui a engendré le Système solaire.