Le lien entre astéroïdes et météorites révélé par la spectrophotométrie

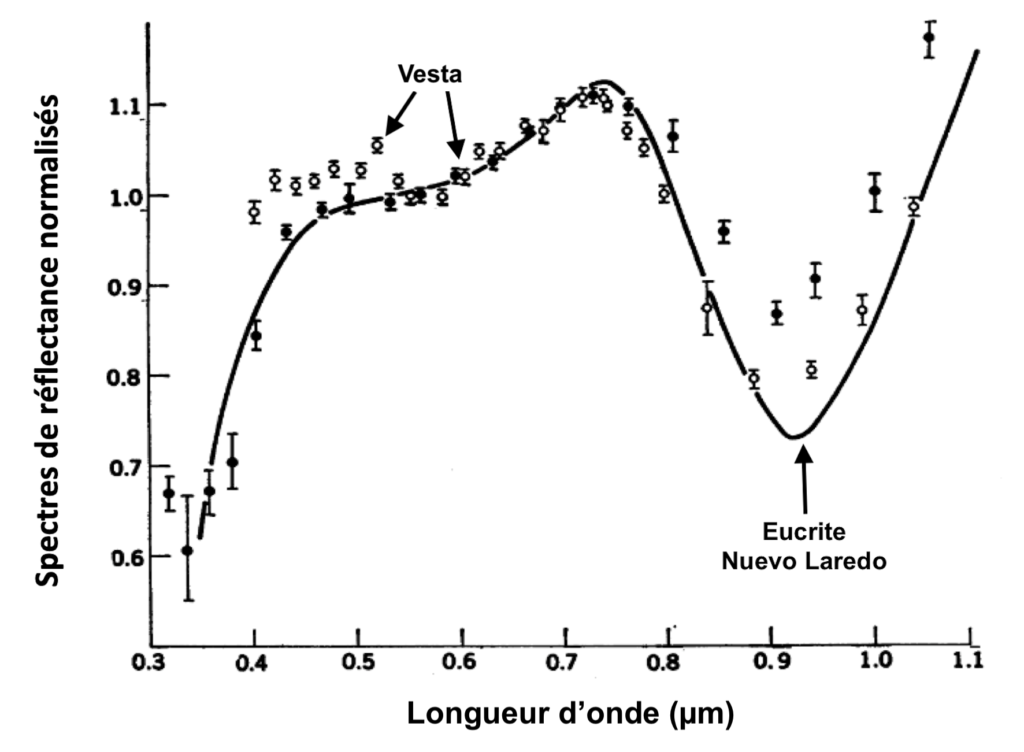

Les études spectrophotométriques des surfaces d’astéroïdes viennent conforter le lien entre météorites et astéroïdes. Initiées en 1929, mais ayant bénéficié de progrès significatifs de l’instrumentation à la fin des années 1960, celles-ci permettent d’établir une corrélation entre les propriétés spectrales des astéroïdes vus en réflexion dans le visible et l’infrarouge et celles des météorites. En 1970, l’astronome Thomas B. McCord et ses collègues comparent ainsi leurs observations de Vesta avec celles de la météorite de Nuevo Laredo (Figure 1). Ils montrent que la présence d’une bande d’absorption à 0,92 μm pour Vesta (les points) est indicatrice de la présence de pyroxène à faible teneur en Ca dans l’astéroïde et est comparable à celle que l’on observe dans les spectres de laboratoire d’une famille de météorites basaltiques : les howardites-eucrites-diogénites (HED).

Figure 1- Comparaison du spectre de réflectance de l’eucrite Nuevo Laredo (ligne continue) avec celui de l’astéroïde Vesta (points – les deux types de points correspondent à deux sessions d’observation totalement indépendantes). D’après McCord et al., 1970.

Des propriétés spectrales d’astéroïdes trompeuses

Toutefois, l’altération spatiale des surfaces d’astéroïdes peut masquer les véritables caractéristiques de réflectance de ces corps. En effet, les astéroïdes sont en permanence bombardés par des micrométéorites, par les particules de haute énergie du vent solaire et des rayons cosmiques. Ce bombardement a pour effet de changer leurs propriétés spectrales, les faisant « rougir » (leur spectre de réflectance devient plus intense dans les fortes longueurs d’onde) ou au contraire « bleuir » selon la composition minéralogique de l’astéroïde. Ce phénomène, incompris jusqu’à une époque récente, a constitué un paradoxe pendant une trentaine d’années et a parfois été l’objet de joutes oratoires colorées dans les réunions scientifiques : il semblait n’y avoir dans la ceinture d’astéroïdes aucun objet dont les propriétés spectrales correspondraient à celles des chondrites ordinaires qui étaient pourtant, de loin, les plus abondantes des chutes observées. Ce paradoxe n’a été pleinement résolu qu’avec le retour d’échantillons de l’astéroïde (25143) Itokawa rapportés par la mission japonaise Hayabusa en 2010 : Itokawa est un astéroïde de type spectral « S », le plus abondant dans la partie interne de la ceinture, et l’échantillon rapporté présente les caractéristiques minéralogiques, chimiques et isotopiques d’une chondrite ordinaire LL5. Ce résultat confirme le lien génétique entre les astéroïdes de type S et les chondrites ordinaires quoique le spectre de réflectance des premiers apparaisse comme trop « rouge ».

Les astéroïdes carbonés, cibles des futures missions spatiales

À l’heure actuelle, il existe un type spectral d’astéroïde correspondant pour chaque groupe de météorites. La réciproque n’est en revanche pas vraie : une fraction importante des astéroïdes de la ceinture semble ne pas être représentée dans nos collections de météorites. À commencer par l’astéroïde Cérès : le premier découvert car le plus massif, il représente environ 30 % de la masse de la ceinture mais, de type spectral « C », il n’a pas pour le moment d’équivalent météoritique connu. Mais peut-être ce paradoxe se résoudra-t-il lui aussi au moins partiellement grâce aux missions spatiales ? Notons d’ores et déjà que les deux missions Hayabusa 2 (JAXA) et OSIRIS Rex (NASA) ciblaient chacune un astéroïde carboné d’un type apparaissant également comme non représenté dans nos collections : Ryugu de type « Cg », pour la mission Hayabusa 2, et Bennu, de type « B » pour la mission OSIRIS-Rex. Or, les échantillons rapportés par la mission Hayabusa 2 à la fin 2020 apparaissent très proches d’une chondrite carbonée CI comme Orgueil, tandis que les données récoltées in situ sur Bennu par la sonde OSIRIS-Rex font présager que les échantillons qui arriveront en septembre 2023 pourraient être proches d’une chondrite carbonée CM.

Extrait du dossier « Le programme FRIPON/Vigie-Ciel », par Brigitte Zanda, Asma Steinhausser, Jean-Philippe Uzan, Sylvain Bouley et François Colas. Paru dans Géochronique, Magazine des Géosciences n°166 (juin 2023), édité par la Société Géologique de France et le BRGM.

Extrait du dossier « Le programme FRIPON/Vigie-Ciel », par Brigitte Zanda, Asma Steinhausser, Jean-Philippe Uzan, Sylvain Bouley et François Colas. Paru dans Géochronique, Magazine des Géosciences n°166 (juin 2023), édité par la Société Géologique de France et le BRGM.

Bibliographie

- McCord, T.B., Adams, J.B. and Johnson, T.V. (1970). Asteroid Vesta: Spectral Reflectivity and Compositional Implications, Science, vol. 168, p. 1445-1447.